|

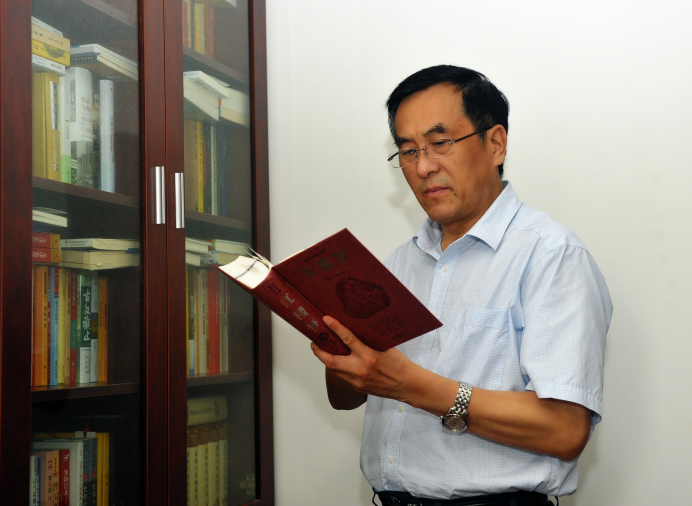

(闲暇之时,刘风明喜欢翻翻《红楼梦》)

他是省直机关公务员,平时在工作之余爱读点闲书,尤其是对《红楼梦》情有独钟。如今虽年过天命,但每每读到林黛玉与贾宝玉的最后一见,谈到林黛玉的香消玉殒,仍然会不能自己、一声长叹。因为读《红楼梦》,他接触到了许许多多关于《红楼梦》的学问——红学。实指望在博览群“红”中或可茅塞顿开,或可大彻大悟。然掩卷凝神,却发现诸路“红学”大多只能是姑听之、姑言之、姑信之。惟有亲手翻开《红楼梦》、仔细品读《红楼梦》,才能告诉你“红楼”究竟是什么?于是,他走沙龙、入论坛、开讲座,以其有限的话语权发出关于《红楼梦》的一己之声。他就是刘风明,一个略显清瘦而又精神矍铄的职场“红粉”。

近日,刘风明接受本刊记者专访,关于《红楼梦》、关于阅读,他提出了很多独到、清新的见解。

《湖北画报》:您第一次接触《红楼梦》是多大年龄?

刘风明:那应该是很早了,我记得是在读高中的时候,班上一位同学不知从哪儿弄到一本,相互传看,没读完就被其他同学拿走了,印象也不深。后来断断续续接触《红楼梦》多了一些,特别是近些年,读坏或者说翻坏过好几本。在家里我一直是保留两本《红楼梦》,一本用于阅读,一本用于收藏。你看我今天带来的这本,里面点点圈圈、写写画画,已经翻得不成样子。我读《红楼梦》不是为了做学问,也不是为了搞讲座,完全是一种无意识的喜好。据我所知,但凡喜爱读点闲书的人几乎没有不读《红楼梦》的,《红楼梦》是一部奇书,因为它太吸引人,只要你翻开它,读下去,一定是爱不释手、百读不厌。

《湖北画报》:《红楼梦》中的人物,您最喜欢哪个?最讨厌哪个?读到黛玉去世,您流泪了吗?

刘风明:《红楼梦》中人物众多,有的说700多个,有的说900多个,这些人物没有一个是多余的,每一个都是鲜活的,每个人物所在的位置都是恰如其分,每个人之言之行都是恰到好处。对《红楼梦》中的人物,我没有特别讨厌的。当然最喜欢的还是林黛玉,那确实是“行止见识高出流俗”的潇湘才女。她可以说是《红楼梦》中美的化身,是智慧的化身。“两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似泣非泣含露目;心较比干多一窍,病比西子胜三分。”她的一颦一笑,一举手一投足,她的语言她的诗词,给人都是纯精神层面的感化,都是美到极致,宝玉和黛玉初次见面,“眼前分明是外来客,心底却是旧时友。”一对情窦初开的少男少女一见钟情的情境仿佛就在眼前,真是天生一对地造一双。

读到宝黛最后一次见面时,我肝肠寸断,曾经确实是流过泪,就像鲁迅说的,那是把世间最美好的东西当面在毁给你看。不同年龄不同经历的人读《红楼梦》,都会有不同的认知不同的体验。

(荆楚讲坛讲经典 刘风明潇洒说红楼)

《湖北画报》:《红楼梦》研究者众多,流派众多。在讲座中,您比较推崇从文学的角度来欣赏它、享受它。那么,您是否认为这些研究价值不大,或者无甚必要呢?

刘风明:《红楼梦》研究现在确实出现了一些所谓的流派,一些研究成果也是别出心裁,有的说《红楼梦》写的是顺治皇帝的一段爱情故事,林黛玉就是董鄂妃;有的说《红楼梦》写的是明珠世家,贾宝玉就是满族名士纳兰容若。有些研究看起来好像言之凿凿、铁证如山,但都是把《红楼梦》当历史在看,是在以小说中的人物证明历史人物,或者用历史上的史实来印证小说中的故事。而事实上《红楼梦》不是历史,只是一部小说,本来就是虚构的故事、虚构的人物。有些红学专家却硬要对虚构的人物和情节进行考证,硬要把高于生活的东西还原为生活中的人和事,我觉得不仅欠妥也无意义亦难令人信服,这些研究价值不大。

还有很多人研究《红楼梦》的深刻思想性,我认为过于强调文学艺术的教化功能,每篇文章都要安一个闪光思想,这是对文学艺术的偏见或误解。文学艺术是一种感性的东西,其特点就是如何能感动人,让你哭、让你笑、让你啼笑皆非,越是夸张、越是荒诞、越是极端就越能吸引人。《红楼梦》之所以引人入胜,就是因为“满纸荒唐言”。

所以我常常呼吁,读《红楼梦》一定要将独立思考的钥匙牢牢掌握在自己手中,不受先入为主的所谓主流观点所束缚,不为五花八门的红楼八卦所左右,不被浩如烟海的“揭密、水煮”所纠结,亲手翻开《红楼梦》,以自己的眼光去认识、去会意、去解读,将《红楼梦》当小说来读,当艺术来欣赏,你就可以自由从容地从《红楼梦》中获得审美情趣,通过审美来增长知识、提高修养、愉悦身心、净化心灵,同时,还可从中理解和认识社会与人生。

《湖北画报》:您在讲座中的“段子手”比喻很有意思,怎么会想到用这个来类比明清时期的小说作者呢?

刘风明:明清时代小说属于末流,甚至是不入流的东西,只是人们茶余饭后的一种品味不高的消遣物;写小说不是什么高尚职业,没有什么社会地位可言,很多人是写一部分卖一部分换点小钱,所以作者一般不署真名。《补红楼梦》作者嫏嬛山樵,《金瓶梅》作者兰陵笑笑生,到底是谁?谁也不清楚。明清小说大多是这种署名方式。《红楼梦》当时连个正式的书名都没有,一会儿叫《石头记》,一会儿叫《风月宝鉴》、一会儿叫《金陵十二钗》。严格地说,四大名著的作者都存争议,只是现在已经约定俗成,再挑起争论意义不大,反正也不影响阅读和欣赏,当然能知道真实的作者更好。

如果用一个形象的比喻,那时候的小说就有点像现在的“微信段子”,写小说的人有点像“微信段子”写手。微信段子,天南地北、五花八门,只见其文、不见其人。社会上有一批这样的写手,大多是草根阶层,这些段子尽管鱼龙混杂,但经过一番大浪淘沙之后必有精品。当年《红楼梦》作者就有点像现在的微信段子写手,其作者是皇冠级、钻石级的高手。

《湖北画报》:现在流行一句话:爱读书的孩子不会变坏,已经不知道是谁说的。您认为这句话有道理吗?

刘风明:这句话的主观用意是希望孩子们爱读书,读书成材,从这个愿望来说当然是对的。但又不全是这样,孩子会不会变坏,因素太多,不是一句“爱读书”所能回答的,现实社会中也有很多变坏的孩子也是爱读书的。仅就读书而言也有“爱读什么书、什么时候爱读书”的问题,这个话题太大也太复杂,非一言所能尽。这句话只能算是一个判断,还不能当作一个定理。

(刘风明在湖北画报社接受记者采访 侃侃聊红楼)

《湖北画报》:现在生活节奏很快,从学生到中年人,各种压力很大,即便是经常读书的人,很多选择对工作有帮助的书,如经贸、财税、法律、英语等技术性的书籍,或健康、医学类的书籍。大家都很忙,似乎“无用”的纯文学书籍淡出了很多人的视野。您怎么看?

刘风明:读技术性、实用性的书也是读书,这并不错,许多时候是生活是生存的需要,现实生活中的很多游戏规则决定我们必须如此,否则你就有可能被出局。应用类书籍与纯文学书籍从广泛意义上讲我认为是没有严格界限的,正如《红楼梦》所言:“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”人的阅读需要和阅读兴趣是多方面的,在我看来,只要是阅读都是值得提倡的。对美的追求与欣赏应该是人类共有的天性,只不过是不同时期有不同的追求方式。至于说纯文学书籍是不是淡出了很多人的视野,我看也不尽然,我没有这方面的统计数据,我相信不论什么时候,文学、纯文学永远不会从人们的生活中淡出,梦想永远是人生不可分割的一部分,文学具有造梦的功能,也有圆梦的功能。有人说“一百个少年就有九十九个做过文学梦”,这话是有道理的,只不过随着年龄的增长,寻梦的方式在发生变化而已。

《湖北画报》:现在,“快餐时代”“碎片化阅读”这样的词时常会冒出来,很多青少年甚至已经工作的三四十岁的人沉迷于网络文学,时刻盯着手机读,甚至坐车、走路都在读。您平时读网络文学吗?您怎么看待这种现象?

刘风明:我很少阅读网络文学作品。但这种现象既然已经存在,我们必须接受,而且还是要多从积极意义上来看待。首先要看到人们是在“读”,现代社会的阅读不可能再是“悬梁刺股、青灯黄卷”,互联网已经成为文化传播的新途径,已经成为人们特别是青少年精神文化生活的一个新空间,而且势不可挡,这是现代社会的标志之一,我们必须勇敢面对,积极接受。问题是如何更好地提供网络文化产品,更好地满足社会大众的精神文化需求。只要我们的监管部门、主管部门能把握好网络文化的发展方向,不断提高网络文化产品的质量和品位,源远流长、博大精深的中华文化同样可以通过网络进行传播并发扬光大,人们同样可以通过手机阅读来增长知识、陶冶情操、享受生活。

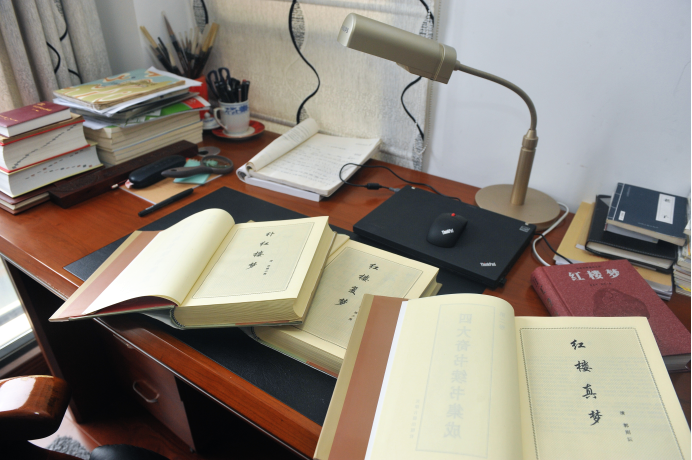

(刘风明收藏的《红楼梦》版本和续作)

【湖北画报】2016七月刊(上旬号)

|

鄂公网安备 42010602002132号

鄂公网安备 42010602002132号 鄂公网安备 42010602002132号

鄂公网安备 42010602002132号